- República Urbe

- Posts

- Vivienda: auge entre la burocracia

Vivienda: auge entre la burocracia

OFRECIDO POR PROGRESO

¡Buenas tardes!

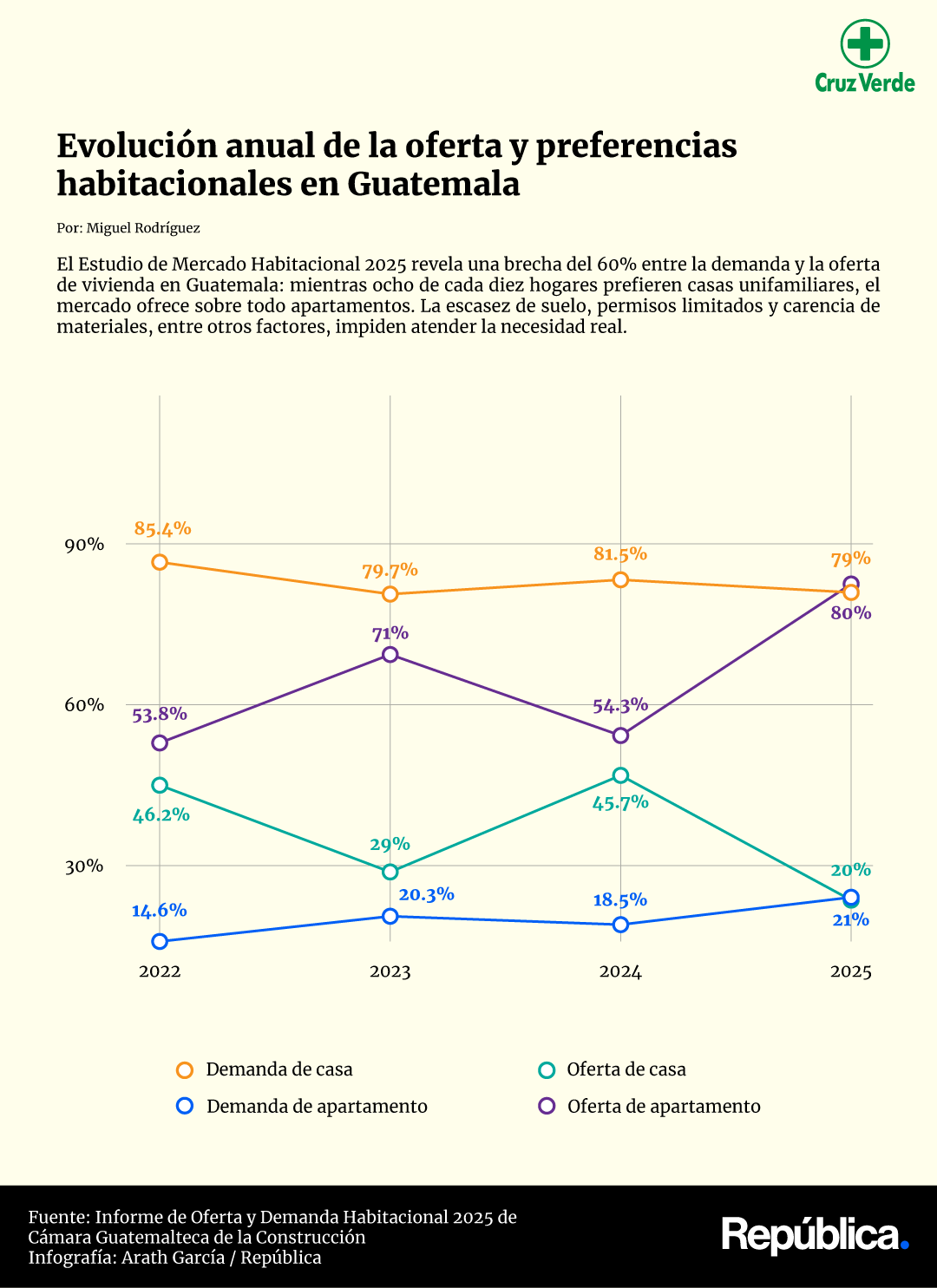

La demanda del sector vivienda está asegurada y el interés por la verticalidad se consolida como la respuesta al limitado suelo urbano. Familias y desarrolladores coinciden en que existe espacio para crecer y transformar ciudades.

Pero la falta de estandarización en los permisos de casi 300 municipios retrasa proyectos y frena la inversión. Si no se avanza hacia trámites más claros, el dinamismo puede perderse en la burocracia.

Gracias por leer y mantenerte al día con nosotros.

María José Aresti

Entre ladrillos y sellos: la batalla de la vivienda

566 palabras | 2 mins de lectura

La vivienda en Guatemala sigue en expansión: la demanda se orienta hacia proyectos verticales y de proximidad. Sin embargo, se enfrenta al obstáculo de la tramitología en 300 municipalidades. Esto ralentiza inversiones, eleva costos y limita el acceso real de las familias.

Por qué importa. Desde la pandemia, la demanda crece de forma sostenida y muestra nuevas preferencias. Amenaza a su dinamismo la permisología fragmentada y lenta, que afecta a desarrolladores y familias que buscan vivienda.

Juan Pablo Estrada, vicepresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), afirma que la demanda sigue al alza. El reto es transformar ese interés en acceso efectivo a vivienda.

Luego de 2020, los compradores priorizan cercanía a los colegios, trabajo y familia. La verticalidad surge como respuesta a la falta de suelo urbano.

El crecimiento de la demanda se proyecta a dos años, lo que confirma que existe espacio para ampliar la oferta, siempre que no exista una burocracia institucional.

En el radar. El mercado busca adaptarse a preferencias cambiantes y a las restricciones estructurales. La oferta experimenta con modelos de escala y mixtura para bajar costos de entrada.

Los ponentes señalaron que los préstamos se han vuelto más caros, dificultando tanto la compra de vivienda como el financiamiento de nuevos proyectos.

Pese a la baja en la tasa líder de 4, sigue siendo de las más altas de la región. Esto afecta a desarrolladores y compradores. José Ardón, director ejecutivo de la CGC, señaló que el encarecimiento de los préstamos frena la expansión del mercado.

Modelos de proyectos mixtos permiten repartir costos fijos y acercar servicios. Esto facilita comunidades más densas y accesibles, aunque no resuelven por sí solos las barreras de financiamiento.

Punto de fricción. Casi 300 municipalidades con criterios distintos generan incertidumbre y costos adicionales. Lo que para el mercado es dinamismo, para el aparato estatal se traduce en trámites que pueden convertir 10 kilómetros de distancia en “otro país” —por la diversidad en la regulación—.

Luis Pedro Bianchi, corporate design manager de Spectrum, explicó que los ciclos de proyecto pasaron de 36 meses a cinco años, debido a permisos, insumos y logística.

La falta de estandarización abre la puerta a decisiones arbitrarias. Un alcalde puede revertir licencias aprobadas, lo que eleva el riesgo de inversión.

La CGC promueve iniciativas de homogeneización de trámites, pero el cambio institucional avanza lento y depende de voluntad política. Se mantiene la incertidumbre.

Lo que sigue. El sector inmobiliario no discute si hay demanda, sino cómo atenderla. La clave está en agilizar trámites, dar certeza a la inversión y crear proyectos de largo aliento que transformen esa demanda en acceso real a vivienda y ciudades planificadas con visión de largo plazo.

Los desarrolladores plantean industrializar procesos y aprender de referentes internacionales para reducir costos y tiempos de construcción.

Proyectos de largo aliento, con horizontes de 20 años, buscan no solo levantar edificios, sino crear ciudades sostenibles con empleo, servicios y comercio.

La colaboración público-privada será decisiva. Sin estandarización de trámites ni reglas claras, la oportunidad de transformar la demanda en acceso quedará limitada y se perderán años de crecimiento.

Con información de: Miguel Rodríguez

¿Cómo transformar la demanda en acceso real a vivienda? |

Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |

UN MENSAJE DE GRUPO AG

Grupo AG el aliado que impulsa proyectos y sostiene el futuro de Guatemala

El acero es mucho más que un material de construcción: es la base sobre la que se levantan proyectos, comunidades y sueños que transforman al país. Cada varilla y cada estructura reflejan décadas de innovación, experiencia y compromiso.

Qué destacar. En Guatemala, Hierro AG se ha consolidado como el producto insignia de Grupo AG. Gracias a su calidad, miles de guatemaltecos han construido hogares, impulsado empresas y desarrollado una infraestructura sólida que fortalece el crecimiento del país.

Las grandes obras nacionales son hoy símbolo de competitividad y progreso. Hablar de Hierro AG es hablar de confianza y de un legado que sostiene el presente y proyecta el futuro de las próximas generaciones.

Lo que sigue. El acero no solo edifica, también impulsa y sostiene los sueños que dan forma a Guatemala.

Conozca este lanzamiento aquí.

El arquitecto, Rudy Manuel Pineda, describe un centro histórico deteriorado pero sostenido por trazado y proporciones. Afirma que la ciudad no es museo y que responde al mercado.

Propone una “armadura” peatonal que conecte parques, ordene espacio público-privado y active comercio. Prioriza iluminación homogénea, fachadas activas, vivienda mixta y estacionamiento barrial.

¿Cuál es su diagnóstico actual del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en morfología, tipologías edificatorias y estado de conservación?

— Deplorable, aunque la morfología tradicional se mantiene. El diseño urbano histórico sostuvo una dinámica comercial capaz de evitar el abandono del suelo pese a la escasa libertad existente. Esa resiliencia urbana proviene de su trazado y proporciones, no de políticas recientes.

Antes de 1989, las tipologías surgían para resolver demandas funcionales del mercado. Existía variedad de edificios y usos capaces de responder con precisión. Un ejemplo es la torre de estacionamientos de 1975 en 5ª avenida y 11 calle, concebida para valet parking con tubos de bomberos y elevador en banda.

Hoy esa libertad para innovar se bloquea. Además, se prohíbe continuar innovaciones pasadas. La Dirección del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala (DCH) veta estilos “históricos” y produce cajas sin vida, como proyectos MUVIS. Sin libertad no hay comercio ni capital; sin utilidades, no hay conservación ni mantenimiento. La ciudad no es museo: es un artefacto humano en constante cambio que debe ordenarse por demandas sociales.

¿Dónde observa los vacíos urbanos críticos y qué usos se han perdido o multado?

— El vacío crítico está en la infraestructura urbana y en la ausencia de espacio amplio y cívico. No es un problema de figuras políticas momentáneas, sino de burócratas perennes con visiones socialistoides que buscan “museificar” la ciudad y frenan la destrucción creativa necesaria para su salud.

La 18 calle evidencia esa deriva: una vía antes amplia y caminable se ha vuelto un mercado desordenado, institucionalizado mediante galeras. Esa ocupación degrada el espacio público, obstruye flujos, desplaza usos formales y empobrece la experiencia urbana que debería ser fresca y legible.

El efecto es doble: se destruyen intereses comerciales legítimos y se erosiona la calidad de vida de quienes habitan y transitan. El diseño urbano no debe tratar al transeúnte como ganado. Esa ausencia de visión cívica impide producir oferta inmobiliaria útil —vivienda y comercio— y frena la construcción de infraestructura pública decente y sostenible.

¿Qué lecciones dejó la peatonalización y activación del Paseo de la Sexta para escalar a otras calles y ejes?

— La lección principal es replicar la peatonalización, pero no desde la lógica del Transmetro. Es preferible una “Armadura” (Armature) que conecte peatonalmente parques, plazas e hitos del plan urbano original, articulando recorridos cortos y legibles que refuercen comercio y estancia.

Lo que funcionó fue ordenar con nitidez lo público y privado: el comercio debe quedar en predios y pasajes; la calle, en cambio, se dedica a movilidad y estar. Al liberar la vía de comercio informal se gana continuidad, seguridad percibida y posibilidad de curaduría comercial con horarios claros.

Lo que no funcionó fue intentar que el Transmetro usara esa calle. Esa decisión dejó aceras residuales frente a fachadas y una sección híbrida. Un mejor diseño sería una calle sin aceras, completamente peatonal, dedicada al flujo y a la permanencia, con criterios claros de mezcla de usos, programación y mantenimiento.

¿Qué mix de vivienda considera viable en casonas y lotes vacantes?

— Todo tipo de vivienda es viable si el mercado lo demanda. Los valores arquitectónicos inevitablemente se alteran, para mal cuando se impide innovar, o para bien cuando se satisfacen necesidades espaciales y se eleva la estética. La clave es permitir ajustes inteligentes y medibles.

La preservación no consiste en mantener edificios en coma. Se preserva aplicando conocimiento tradicional a nuevas edificaciones y modelos que hagan rentable conservar distribuciones internas valiosas. Ese potencial se bloquea cuando la DCH obstaculiza estilos, continuidades y soluciones que sí dialogan con el contexto.

Un registro histórico riguroso de transformaciones permitiría alterar sin perder memoria: planos, fases, sistemas y usos. Si en el futuro resurge interés por ciertos tipos, podrían reconstruirse. No conviene preservar estructuras inútiles y vacías a costa de una urbe que niega calidad de vida a sus ciudadanos.

¿Qué diseño de iluminación, visibilidad, fachadas activas y horarios prioriza para sostener uso continuo y eventos nocturnos?

— Priorizaría una Armadura con calles comerciales peatonales y fachadas activas. Donde hay comercio, no entran las balas: la presencia constante de personas disuade. Los “ojos en la calle” de Jane Jacobs se materializan con flujos continuos, vitrinas vivas y umbrales bien resueltos.

La iluminación debe ser homogénea, sin conos de sombra, con alturas y potencias que refuercen rostros y lectura de fachadas. El mobiliario debe ordenar estancias y cruzamientos, evitando obstáculos innecesarios. Plazas y parques requieren perímetros activos, usos compatibles y programación vespertina.

También importa el límite nítido entre espacio público y privado para reducir ambigüedad conductual. El soterrado del cableado mejora seguridad y percepción, despeja visuales y facilita luminarias. Con buenos mantenimientos y horarios claros, la noche puede ser extensión segura del día, no su contraparte hostil.

¿Qué criterios de adaptive reuse aplicaría en inmuebles emblemáticos?

— Aplicaría todos los criterios pertinentes, estudiados en profundidad, para asegurar éxito financiero y social. La ciudad no es museo: el valor cultural, estético y funcional debe medirse por su contribución a la vida cotidiana, no por una congelación normativa que inmoviliza decisiones.

Liberar el uso de la tierra del yugo burocrático no disminuye responsabilidades; las incrementa. La diligencia profesional —ingeniería, costos, operación— define si una intervención prospera. La trazabilidad del proceso patrimonial debe convivir con metas de ocupación, mezcla de usos y operación sostenida.

La prioridad física es resolver el estacionamiento a escala barrial, como la torre histórica, para desincentivar sótanos costosos. La demanda de parqueos hoy desmotiva conservar. Con soluciones compartidas —valet, tarifas, convenios— se destraba el financiamiento, se ordenan inicios de obras y se favorece la rehabilitación.

¿Cómo curaría un clúster cultural-gastronómico que distribuya flujos más allá de la Sexta Avenida para activar calles secundarias?

— Comenzaría por diseñar una Armadura que conecte calles-recorrido con plazas-destino y use edificios cívicos como remates visuales e hitos de navegación. La legibilidad del sistema guía al visitante sin mapas complicados y reparte beneficios comerciales en red.

La 6ª avenida funcionaría como espina dorsal con derivaciones hacia espacios públicos laterales. Peatonalizaría la 8ª calle para unir Parque Central y Parque Colón, generando un eje de doble ancla. Activaría la Ave. Centro América y la conectaría con 18 y 19 (Litia) para cerrar circuito.

La curaduría exige leer tendencias comerciales actuales: horarios, tickets, gastronomía, artes y retail compatible. Con reglas claras de carga y descarga, limpieza posterior y programación nocturna, el clúster impulsa calles secundarias, eleva seguridad por presencia y crea una experiencia coherente más allá de la Sexta.

¿Cómo integrar comercio popular y ambulante con diseño y reglas claras para convivencia con residentes y turistas?

— No hay que inventar el agua azucarada. Las tipologías existen desde el origen urbano. El problema es la falta de ordenamiento de lo público. Los mercados de barrio —Cervantes, La Placita, Colón, además del Central— requieren mantenimiento y previsión de expansiones, no abandono.

El caso de la Plaza El Amate fue un error: se sacrificó un parque para resolver un problema político. Lo correcto habría sido adquirir un terreno y crear un mercado adecuado. Para ambulantes, las plazas pueden albergar “días de mercado” con retiro total vespertino, como en Campo de Fiori.

Esa lógica permite turismo matutino y restauración vespertina con limpieza municipal. En la 18 calle es replicable. Desde lo privado, los “Pasajes” —Aycinena, Rubio— son tipologías que conectan calles y ordenan el comercio. Nuevos pasajes exigirán demoliciones puntuales y liberar tierra para que esa oferta pueda construirse.

¿Al rehabilitar un edificio patrimonial cuáles son sus tres primeros pasos arquitectónicos?

— Primero, estudiar la normativa real y su aplicación efectiva. Leer el reglamento y conversar con DCH para distinguir letra y práctica. Por ejemplo, el retiro desde la primera crujía figura, pero no aplica. Esa claridad temprana evita iteraciones costosas y conflictos regulatorios posteriores.

Segundo, definir el alcance y presentarlo a DCH con material gráfico claro —esquemas, secciones, criterios de intervención— para acordar qué se puede y qué no. Ese “pre-alineamiento” reduce incertidumbre, ordena tiempos y delimita el expediente de licenciamiento con trazabilidad técnica.

Tercero, realizar un estudio histórico-técnico completo: historia y técnica constructiva, levantamiento en planos, referentes tipológicos y de uso, análisis de sitio y movilidad, estudio de mercado, estudios requeridos por DCH y un croquis/Analytique que muestre cómo la propuesta materializa los hallazgos en términos espaciales, tectónicos y estéticos.

¿Podría cerrar con una reflexión sobre cómo preservar arquitectura sin paralizar la ciudad?

— La arquitectura se preserva manteniendo vivas prácticas y técnicas constructivas, no paralizando decisiones. La autonomía local y una burocracia mínima permiten que propietarios y profesionales creen valor monetario, social e histórico, en lugar de inmovilizar activos bajo vitrinas normativas.

Restringir la acción patrimonial es incívico: empobrece, vacía edificios y aleja inversión. Permitir modificaciones con criterios claros, conserva saberes y actualiza funciones, evitando convertir la ciudad en museo sin vida.

Actuar sobre el patrimonio también es hacer historia. Si se documenta bien, se conserva la memoria y se gana en habitabilidad, seguridad y productividad urbana. Ese equilibrio sostiene comercio, empleo y cuidado cotidiano que, al final, financian la conservación.